米のりは、日本の鎌倉時代から使われ始め、当時は「続飯(そくい)」と呼ばれており、 仏像や掛物、家具、建具などの木製品の接着剤として使用されていました。 米のりの最大の特長は、人間が食べられるくらい安全ということです。 当然ですが、揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染もありません。

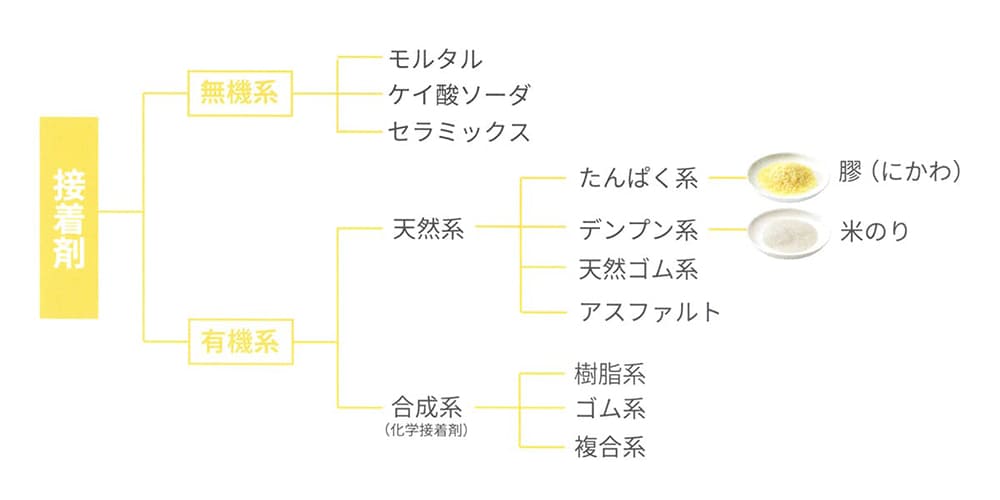

一言で接着剤といっても、その種類は多種多様です。適用箇所によって、さまざまな接着剤が利用されています。

接着剤は、主に無機系接着剤と有機系接着剤の2つに大別できます。

無機物から構成される接着剤で、モルタルやケイ酸ソーダ、セラミックなどの種類があります。

有機物から構成される接着剤で、デンプン系やたんぱく系、天然ゴム系の接着剤、合成樹脂系接着剤などがあります。

※一般的には、天然系接着剤と合成系接着剤を混合した接着剤なども製品として使用されています。

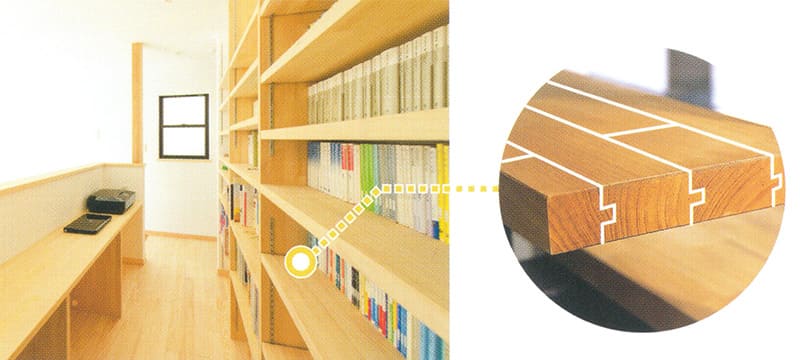

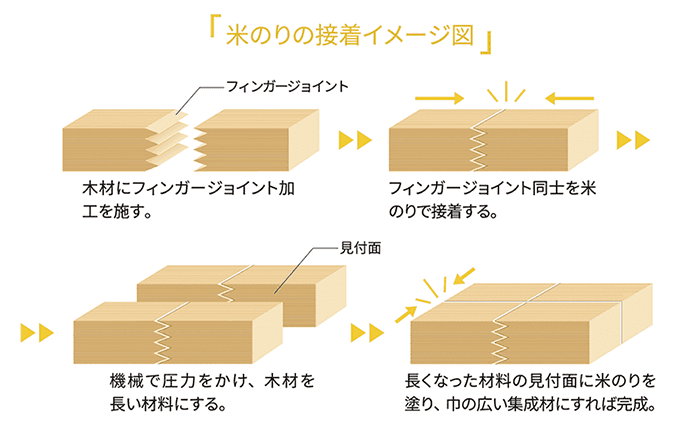

無添加住宅では、デンプンが主成分の米のりを

木製品の接着剤として使用しています。

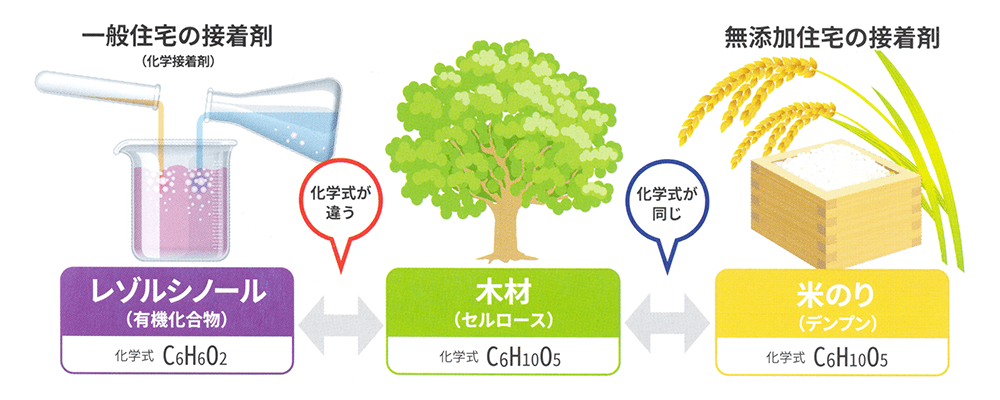

化学物質系の接着剤は徐々に成分が劣化することや木との収縮率の違いで、剥がれが生じやすくなる一方、 米のりは木材との相性が良く、米は熱によってα化(高分子化)し、固まるとセルロース、つまり木と同じようなものに変化します。

気温や湿度によって多少集成材が膨張したり、収縮しても米のり自体が木と一体化するので、剥がれにくいのです。